集中よりも迅速を優先した日本軍の誤算

ガダルカナル攻防戦

東京-トラック1840浬

トラック-ラバウル800浬

ラバウル-ガダルカナル600浬

【狙われた島】

【早期反撃の失敗】

【第1次総攻撃】

【第2次総攻撃】

【遅すぎた決断】

【狙われた島】

珊瑚海で日本軍のポートモレスビー侵攻を阻止し、ミッドウェーで空母部隊を壊滅させるこ

とに成功したアメリカ軍はソロモン方面への反攻作戦の準備に着手した。開戦以来、日本軍に

敗北と撤退を強いられてきたアメリカ軍にとってミッドウェーの勝利は思いがけない幸運だっ

た。この勝利でアメリカ軍は反撃に移れる余裕が与えられたのだ。

当初、アメリカ軍の反攻作戦は2つの案があった。ニューギニアからラバウルを攻略する陸

軍案とソロモン諸島の東端にあるガダルカナルとツラギを占領する海軍案である。当時、南太

平洋方面に展開する米陸軍はオーストラリアを拠点としており、オーストラリアとポートモレ

スビーを拠点にしての反攻に移ればラバウルは目と鼻の先である。だが、ラバウルは未だ強力

な日本海軍航空隊が展開しており、連合軍の航空隊は依然として苦戦を強いられていた。その

状況でのラバウル攻略は成功の見込みが薄かった。しかも、マッカーサー大将は陸軍を支援す

る海軍部隊も自分の指揮下に入るべきだと主張していた。マッカーサーに艦隊を指揮できるわ

けがない。海軍は陸軍案に反対し、東ソロモンへの反攻を主張した。結果、日本軍が飛行場を

建設していることがわかったガダルカナルへの進攻作戦が決定した。

だが、この時期にアメリカ軍が反攻に使える戦力は限られたものだった。イギリスとの協議

で太平洋戦域は二義的戦場とされたからである。この年すなわち1942年の10月には北ア

フリカへの上陸作戦が予定されていたこともあって、アメリカ軍が南太平洋に展開させていた

陸軍部隊は2個師団程度だった。実際に上陸に使われたのは海兵隊1個師団だが、意外と地上

部隊が少ないのがわかるだろう。ただ、航空機だけは豊富にあって同方面に展開する連合国軍

の航空機は数万機に達する。しかし、陸上兵力でやや劣り、海上兵力でほぼ互角といった状況

では作戦が成功するという確証はなかった。しかも、作戦のための準備期間も極めて短いもの

だった。上陸部隊を指揮する第1海兵師団長のバンデクリフト少将に作戦が告げられたのは作

戦開始のわずか5週間前だった。そのため上陸作戦に関わる各部隊は相互に連携する訓練も十

分でないまま作戦を迎えることになるのである。

こうした状況から南太平洋方面司令のロバート・ゴームリー中将はキング作戦部長に作戦の

成功は危ういと進言したが、キング提督はそうした現地からの意見を無視してまで8月の攻勢

作戦発動を命じた。無論、キング提督も危ない作戦だとは思っていただろう。しかし、ガダル

カナルに日本の航空隊が進出してからではさらに攻略が難しくなるのである。未だ、全面攻勢

に出られるだけの余裕はないが、このまま何もせずに日本軍の好き勝手にさせていてはニュー

ヘブライズやニューカレドニア、さらにはポートモレスビーが脅威にさらされてしまうのであ

る。キングは日本軍が飛行場を設立し終えて航空隊が進出するまでのわずかな期間を攻略作戦

が成功する唯一のチャンスと見たのだ。そして、その判断は後に正しかったことが証明される

のである。

対する日本軍がガダルカナルに飛行場を建設しようと決めたのは6月下旬だった。すでにこ

の方面を担当する第4艦隊と第11航空艦隊からはラバウルの南方に基地を建設するよう要望

があったのだが、大本営は即答を避けていた。

日本軍はアメリカ-オーストラリア間の連絡線を遮断するためフィジーとサモアを攻略する

『FS作戦』を計画していたが、ミッドウェー海戦で機動部隊が壊滅したため延期を余儀なく

された。そこでガダルカナルに飛行場を建設してそこからニューヘブライズを占領し、さらに

そこからニューカレドニアを占領するという基地航空隊による攻勢作戦が計画されたのだが、

結局これも中止となりガダルカナルに飛行場を建設するのはラバウルを守るための守勢的な戦

略のためとなった。

飛行場の建設は順調に進み、7月6日の第11・第13設営隊上陸から8月5日に第1期工

事が終了し、戦闘機の進出が可能と報告されるまで1ヶ月しかかかっていない。アメリカ軍の

作戦発動予定日は8月1日だったが、延期されて7日の決行となった。そのためアメリカ軍は

できたての飛行場を難なく手にすることができた。

さて、ガダルカナルで日本軍が飛行場を建設しているとの情報が入ったことでアメリカ軍が

予定していた『ウォッチタワー作戦』は修正を余儀なくされた。そのために海兵師団が上陸の

予行演習を行えたのはたった1、2回であった。とにかくあわてて発動された作戦なので各部

隊の意思の疎通も十分ではなかった。海兵隊もいまみたいにまだ勇猛ではなかった。

アメリカ軍の動向は通信の傍受などで日本軍も察知して南太平洋で攻勢作戦がとられるだろ

うと判断していたが、それが数週間後に実施されるとは思ってもいなかった。よくいわれるよ

うに日本軍はアメリカ軍の反攻を1943年後半からと想定していたが、それは決して誤りで

はなかった。実際にアメリカ軍が大機動部隊を編制して中部太平洋に侵攻するのは1943年

11月からで大本営の予想とほぼ一致するからだ。ただ、それまでアメリカ軍が何もせずにい

ると考えていたのではあまりにも虫が良すぎるといえるだろう。現地から守備兵力の増強を要

請されても上層部はそれを無視した。この時の判断ミスが後々の戦局に及ぼすことになる。

1942年8月7日午前4時10分、ガダルカナルとツラギが米軍の艦載機による機銃掃射

を受けた。その4分後、3時間に渡って砲爆撃が行われ第1海兵師団7,000名がガダルカ

ナルに上陸した。他にもツラギ・ガビュッツ・タナンボゴに4,500名が上陸し、3,50

0名が予備として洋上に待機した。この地上部隊を空母3隻(エンタープライズ・サラトガ・

ワスプ)を含む27隻の機動部隊が支援する。

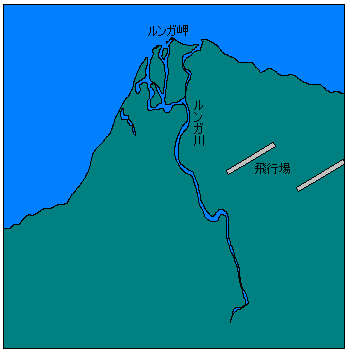

上陸作戦はすごく順調に進んだ。何しろガダルカナルには日本兵がルンガ川東岸に第11設

営隊1,350名、西岸に第13設営隊1,200名、橋梁付近に第8通信隊分遣隊、守備隊

として第84警備隊分遣隊150名と呉第3特別陸戦隊247名がいただけなのだ。とても、

完全装備のアメリカ軍を撃退するのは不可能であった。しかも、攻撃を受けたとき、第13設

営隊以外は就寝中だった。日本軍は第11設営隊の門前隊長が指揮官になってクルツ岬西方の

海岸に退いた。この時、彼等が持ち込めた食糧は1週間分だけであった。こうしてガダルカナ

ルと可動寸前の飛行場は難なくアメリカ軍の手に落ちたのである。これがおよそ半年に及ぶガ

ダルカナルをめぐる死闘の始まりであった。

【早期反撃の失敗】

ガダルカナルにアメリカ軍が上陸したという情報はすぐに海軍上層部に伝えられた。海軍は

その日のうちにラバウルの第25航空戦隊と第8艦隊に反撃を命じ、さらに第26航空戦隊と

陸戦隊2個をラバウルに集中させ、陸軍に地上部隊の派遣を要請した。ポートモレスビーの占

領に失敗し、ミッドウェーで大敗を喫した日本海軍にとってこれ以上の敗北は許容できるもの

ではなかった。

アメリカ軍の上陸2時間後から開始されたラバウルの海軍航空隊による反撃は米空母部隊艦

載機部隊による迎撃で微々たる損害しか与えられなかった。しかし、アメリカ軍に今回の作戦

が容易なものではないことを思い知らせることとなり、戦闘機部隊に損害を受けた米空母群指

揮官フレッチャー少将は揚陸作業中の船団の護衛をほっぽりだして避退したのである。この空

白の時間に行われた第1次ソロモン海戦で連合国軍の巡洋艦部隊は突入してきた第8艦隊に重

巡5隻を撃沈破される大敗を喫する。この時、上陸船団を攻撃しなかった第8艦隊に後世批判

があがったが、大敗に動揺した船団が揚陸作業を中断して避難したことで補給の遮断には成功

しているのだ。この後、アメリカ軍はしばらくの間は駆逐艦による輸送で現地部隊の補給をす

るしかなかった。

この時が日本軍にとってガダルカナルを奪回する最大のチャンスだった。ところが、海と空

で善戦していたものの、肝心の奪回作戦を行う地上部隊が皆無だったのだ。後に奪回作戦を行

う一木支隊はアメリカ軍の上陸当時はグァムにいたし、川口支隊はパラオにいてすぐに投入で

きる状態ではなかった。しかも、日本軍にはこれらの部隊を一挙にガダルカナルに輸送できる

だけの船舶がなかった。そして、この方面を担当する陸軍の第17軍はニューギニアでも南海

支隊による攻勢を開始したばかりで、ニューギニアとガダルカナルの二正面作戦を余儀なくさ

れていた。このように日本軍がぐずぐずしている間にアメリカ軍は12日から20日にかけて

ガダルカナルに海兵隊の航空隊を進出させて同島の制空権を確保してしまっていた。

グァムとパラオから一木支隊と川口支隊をラバウルに移動させて、さらにジャワの第2師団

も第17軍の麾下に加えることでアメリカ軍の約2万人を上回る兵力を手にした日本軍だった

が、前述したようにこれらの部隊を一挙に投入する能力がなかった。つまり、奪回部隊がガダ

ルカナルへの上陸を終えるにはかなりの日数が必要で、しかもそれを敵の制空権下で実施しな

ければならないのだ。さらに第17軍にはこれといった戦略が無く、ただ海軍に要請されて地

上部隊を出したという認識しかなかったため、早期反撃を主張する海軍に従って川口支隊の到

着を待たずに一木支隊のガダルカナル上陸を決定した。

一木支隊は北海道第7師団に所属する歩兵第28連隊を基幹とする2,400名ほどの部隊

で、上陸作戦の訓練をしていたのでミッドウェー作戦に投入される予定だったが作戦の中止で

グァムに待機していたのだ。一木支隊の輸送は敵の制空圏内で行われるため、駆逐艦に輸送さ

れる先遣隊と輸送船に輸送される後続に分かれて派遣されることになった。

8月18日午前9時、、飛行場の東のタイボ岬に上陸した一木支隊長に指揮された先遣隊9

00名は後続を待たずに攻撃を開始することを決定した。軍司令部の飛行場の即時奪回という

方針に従おうとしたからなのか、敵兵力は2,000名で戦意に乏しく撤退しようとしている

との情報を信じたからなのか、それともただの功名心からなのかはわからないが、一木支隊は

上陸から5時間後にアメリカ軍と交戦して敗北している。この戦いはイル川方面に向かった渋

谷大尉らの将校斥候隊30名弱とパトロール中の第1海兵連隊A中隊の80名によるもので、

不意打ちを受けた日本軍は左翼と背後から襲われて全滅した。これがガダルカナルにおける陸

軍とアメリカ軍の最初の交戦で、死体を調査して日本海軍の兵士ではなく陸軍の兵士だと確認

したアメリカ軍は全軍に常時警戒命令を出した。

古来より兵力劣勢の側が優勢側に一挙に勝利するには奇襲しかない。奇襲に成功してさらに

敵が混乱から立ち直る前にこれを撃破するしか勝利は有り得ない。この時点で一木支隊による

奇襲の成功の見込みは皆無となった。しかも、一木大佐はイル川に進出してそこから夜襲を仕

掛けることにしていたが、彼はアメリカ軍がイル川西岸に陣地を構築していることを知らなか

ったのだ。偵察活動を怠ったからであろうが、その怠慢の代償は彼等の血で贖われることにな

る。

8月20日午前10時、支隊に一木大佐から攻撃命令が下り午後10時30分に攻撃が開始

された。まず、尖兵がイル川を渡河して対岸に進出しようとするが夜間のため思うように行か

ない。その時、河口付近に砂州を見つけた一木大佐は支隊の主力にこの砂州を越えて攻撃する

ように命じた。21日未明、支隊主力は命令通り進撃を開始したが、そこには第1海兵連隊第

2大隊が陣地を造って待ち構えていた。死角がないように配備された機関銃の火線に一木支隊

の兵士達は次々と倒れていった。そして、午前9時にアメリカ軍が戦車6両を投入して反撃に

出ると対戦車能力の低い一木支隊に勝ち目は無くなった。敗北を悟った一木大佐は午後3時に

軍旗を奉焼したのちに自決した。アメリカ軍が「テナル川の戦い」と呼ぶこの戦いは戦いとい

うよりも一方的な虐殺であった。この戦いで日本軍は770名の死者を出したのである。しか

も、通信の不備で第17軍が一木支隊の全滅を知ったのは4日後であった。

【第1次総攻撃】

一木支隊の全滅を知った第17軍は川口支隊と上陸を中断して引き返していた一木支隊の残

余部隊を合流させてガダルカナルに上陸させることにした。海軍も米機動部隊が出現したの情

報からこれを敵空母殲滅の好機として空母部隊を派遣することにした。当初、海軍は投入した

3隻の空母で敵部隊と交戦するつもりでいたが、陸軍から上陸部隊の援護を要請されて空母龍

驤を分派することにした。珊瑚海海戦で単独行動をしていた空母祥鳳を撃沈された苦い教訓が

あったのに、またしても海軍は戦力を分散させる愚を犯したのだ。そのため日本軍は8月24

日に米空母エンタープライズを中破させたが、別行動をとっていた龍驤を撃沈されてしまう。

さらに、翌日には上陸を予定していた船団が捕捉されて輸送船金龍丸と駆逐艦1隻を撃沈され

て上陸の中断に追い込まれた。

第2次ソロモン海戦と呼ばれるこの戦いは海戦自体は引き分けに近かったが、戦略的に見る

と日本軍の敗北は明かであった。この原因は日本軍が敵艦隊殲滅とガダルカナルへの上陸を両

立させようとしたからであった。そこで、目標をガダルカナルの飛行場奪回に絞ることにした

のだが、長距離飛行を強いられる基地航空隊と先の海戦で空母艦載機での損害が大きかったこ

とからとにかく迅速に飛行場を占領するという方針は変えなかった。これが後世に批判される

兵力の逐次投入に繋がるのだが、何もアメリカ軍を侮ってこうなったのではなく時間が経過す

ればそれだけ敵の防御が強固になって奪回が難しくなるという焦りからそうなったのだ。それ

に日本軍には大兵力を一挙にガダルカナルに派遣できるほどの船舶がないためどうしても逐次

投入という形になってしまうのだ。

航空戦力が消耗したため日本軍は上空援護が不可欠な船団による輸送から高速の駆逐艦によ

る輸送に切り替えることにした。昼間は敵機が活動しているので夜間に揚陸することになった

が、この方式では重装備が輸送できないのが問題だった。それに対しアメリカ軍はヘンダーソ

ン飛行場が稼働して周辺の制空権が確保できたので1日1隻のペースで輸送船による補給が受

けられるようになり、日本軍は彼我の火力の差が開いていくことを認識せざるを得なかった。

輸送船から駆逐艦と上陸用舟艇によるいわゆる「ネズミ輸送」に切り替えた日本軍だが、そ

れでも敵機による損害は免れなかった。上陸部隊を支援するラバウルの海軍航空隊が8月の末

頃で保有機が水上機も含めて80機ほどに減少していて有効な援護ができなかったからだ。こ

の方面の航空隊は開戦以来休みなく戦ってきた部隊で疲労も蓄積してた。さらに彼等はポート

モレスビーの連合国軍とも戦わなければならなかったのである。そのうえラバウルとガダルカ

ナル間の距離は零式艦戦の航続距離ギリギリでベテランパイロットを優先して参加させるため

ベテランパイロットから消耗していくことになってしまっているのだ。それならアメリカ軍み

たいに交替させていけばいいじゃないかとなるが、この時点でというよりも開戦の時点ですで

に海軍航空隊には余裕がなく、増援を送れても消耗した部隊を最前線から引き上げるといった

ことはできないのである。

ラバウルの航空戦力が消耗したことを受け海軍は第22航空戦隊と第21航空戦隊の一部、

空母部隊の戦闘機30機ほどをラバウルとブーゲンビル島のブインに派遣することにした。海

軍もこの方面の航空戦が消耗戦になっていることを認識していたが、これはまだほんの序の口

であった。消耗戦への対応を考えてなかった日本軍はこの後1年以上も間、無計画に航空戦力

を投入し続けて肝心の決戦の時にまともな戦力が無いという失態を演じることになるのである。

ともあれ損害を被りながらも川口支隊は9月4日までに支隊の全部隊がガダルカナルに上陸

した。川口支隊は歩兵第35旅団の第124連隊を基幹とする部隊で第35旅団長川口清健少

将が指揮を執る。これに第2師団の歩兵第4連隊を基幹とする青葉支隊から第2大隊が抽出さ

れ川口少将の指揮下に入った。この部隊は青葉大隊と呼称された。川口支隊の総兵力はその他

の部隊も含めて6,217名で、川口少将は総攻撃の開始を9月12日と決めた。

川口少将は部隊を右翼・中央・左翼・砲兵の4つに分け、右翼と中央で南から敵陣を襲い、

左翼が西から飛行場を攻撃し、砲兵が敵を牽制するといった作戦を立てた。一木支隊は海岸線

沿いに東から飛行場を攻撃しようとして敗北した。川口少将はその轍を踏まぬようジャングル

内を迂回することにしたのだ。川口少将も一木支隊と同じく夜襲で飛行場を奪回しようと考え

た。なぜなら昼間では上空を敵機が舞っているからだ。少将は支隊全部を投入して夜の内に飛

行場を奪回しなければ勝ち目はないと判断したのだ。

このような作戦の下、各部隊は行動を開始したが、ジャングル内での行軍は予想以上に困難

だった。川口少将は第17軍司令部に攻撃を12日から13日に延長したいと伝えたが、敵船

団が上陸するという情報を得た第17軍が12日の攻撃は不可能かと打診すると、川口少将は

攻撃開始日を12日にすると回答した。

こうして総攻撃の日付は12日と決まったが、予定通りに進めたのは中央部隊のみで右翼部

隊は予定よりもかなり東に寄っていたし、左翼部隊も移動が遅れていた。砲兵隊に至っては砲

を分解して人力でジャングル内を運搬するためかなりの機材が行軍中に失われた。そして、致

命的なのはこうした状況を川口少将が把握してなかったことである。彼は予定通り12日の夜

襲を決行するが各部隊とも統制が取れない状況で戦闘らしい戦闘は行われなかった。

13日にその事を知った川口少将は午前3時50分に各部隊に13日に再度の夜襲を行うと

命令した。西から進む左翼からは青葉大隊と合流して攻撃できるよう14日に延期すべきでは

と具申があったが、食糧不足でこれいじょうの延期は不可能として川口少将はこれを却下した。

夜襲は敵の不意を突くために行われる。川口支隊もそれを期待していたのだが、アメリカ軍

は日本軍の攻撃を予期していた。日本海軍の第3艦隊が12日に飛行場を攻撃(これは12日

に予定されていた川口支隊の攻撃を援護するため)していたし、陣地の周辺に設置した無数の

マイクで日本軍の行動が正確にわかったからだ。マイクで判明した敵の位置にアメリカ軍は正

確な砲撃を浴びせた。その下を日本軍は前進を開始した。

兵力、火力、陣地を攻撃するという不利をはねのけて日本軍はアメリカ軍陣地を突破してい

ったが、予備兵力がない日本軍はまたしても撃退されてしまった。南から攻撃した青葉大隊は

ムカデ高地を西から北東部に抜け、先方の第5・第7中隊の小隊長が多数戦死する損害をもの

ともせず南東から飛行場に突入した。彼等は第1海兵師団の司令部と工兵の宿営地まで進出し

たものの、川口少将からの攻撃中止命令が届いて大隊長の田村少佐は撤退を余儀なくされた。

もし、もう少し日本軍の数が多かったらアメリカ軍の指揮中枢は破壊されてガダルカナルの戦

況に多大な影響を与えたのであろうが、結局は兵力の多寡によって川口支隊による総攻撃は失

敗した。日本軍の戦死者633名、負傷者505名、行方不明75名うち戦死が確認されたの

は45名、対するアメリカ軍は戦死者31名、負傷者103名、行方不明143名で日本軍は

惨敗したのである。ちなみに激戦が展開されたムカデ高地はその後、アメリカ軍から「血染め

の丘」と呼ばれるようになった。

川口支隊の敗因は兵の不足の他に通信の不備で指揮官の川口少将が部隊を統制できなかった

ことにもあった。日本陸軍は通信の基本を有線に置いており、無線は二義的な物であった。し

かも、大陸での使用を主に考えていたため高温多湿の熱帯での使用には耐えられなかった。そ

のため部隊間の連絡は主に伝令によるしかなかったのだが、ジャングルのなかを地図も無しに

移動するのは非常に困難であった。さらに陸海軍間の不信感も戦況に微妙な影響を及ぼしてい

た。

ガダルカナルでの戦闘が始まって以来、第17軍は海軍に不満を抱いていた。第2次ソロモ

ン海戦で海軍が船団輸送を中止して機動部隊を安全圏に避難させたことに「空母3隻を有する

我が海軍が飛行場が未完成でいまだ大型機が飛び立てない状態のガ島で上空援護ができないと

はどういうことか」と不満を漏らしていたし、海軍は戦況如何に関わらず敵の大型艦のみを攻

撃目標としている、敵の船舶を撃沈して全般の戦況を有利にしようとする意思がまったく認め

られない、任務遂行よりも自艦の保全を優先させていることにも不満を持っていた。このうち、

1番目は第2次ソロモン海戦での、2番目と3番目は第1次ソロモン海戦での海軍の行動であ

る。もし、第1次ソロモン海戦で第8艦隊がガダルカナルに突入して敵上陸船団を攻撃して、

第2次ソロモン海戦で敵機動部隊殲滅よりもガダルカナル上陸作戦を優先させていれば川口支

隊の攻撃も或いは成功していたかもしれない。それに対し、海軍は師団規模の敵が上陸してい

るかもしれないと警告したにも関わらずそれを無視して過小な兵力を派遣した陸軍に不満を持

っていた。

この戦いは陸海軍の共同作戦であったが、明治以来不仲で有名でドイツのヒトラー総統から

「日本の陸海軍は仇同士か?」と嘲笑されたぐらい仲が悪かった陸海軍の協力がうまくいかな

いのは仕方がなく、それを調整する現地の統括指揮官が存在しないこともこれに輪を掛けた。

アメリカ軍がゴームリー中将(10月に統率力不足を理由に更迭され、ウィリアム・F・ハル

ゼー中将と交替)のもとに指揮系統を一本化させていたのとはえらい違いである。

はるか左にマタニカウ川、ちょい右にイル川とテナル川

【第2次総攻撃】

川口支隊による総攻撃が失敗したことで日本軍はいままでのような急襲戦法ではもはや飛行

場を奪回することは不可能と悟った。万単位の敵を撃破するにはこちらも万以上の戦力を有し、

重火器や車輌も備える部隊を投入するしかない。陸軍は第2師団のガダルカナル派遣を決定し

た。同じ地で二度も煮え湯を飲まされた陸軍は今度こそガダルカナルを奪回するつもりで各地

の攻勢計画を中止し、ジャワに駐屯していた第38師団もソロモン方面に送ることを決めた。

この陸軍の並々ならぬ決意は海軍も共有していた。彼等は第2師団の輸送から攻撃準備を経

て攻撃開始、そして攻撃終了に至るまでそれらを成功させるには陸海軍が協力する統合作戦が

必要と認識した。それは間違っていなかったが、師団規模の輸送となればその期間は数週間に

及び海軍は消耗した戦力でそれを支援しなければならないのである。しかも、この陸軍のペー

スは明らかに海軍とは異なっており、それを調整するために緻密な作戦が用意されたのだが、

これは戦略上の不利を戦術でカバーする意図も含まれていた。だが、それによって各部隊は行

動は作戦計画に束縛され戦術的な柔軟性を欠き、結局は川口支隊と同じ失敗を繰り返すことに

なるのである。だいたい緻密すぎる作戦は余裕がない側が立案するもので、余裕はある方はそ

んなに緻密な作戦は考えないものである。その典型的な例がレイテ沖海戦での日米の作戦だが、

戦争とは大抵の場合余裕がある側が勝利することは歴史を見れば明らかであろう。

一方、日本軍の総攻撃を撃退したアメリカ軍だったが、彼等にとっても状況は楽観できるも

のではなかった。川口支隊との戦闘で大量の弾薬を消耗していたのに加え、8月31日に空母

サラトガが伊26潜水艦に撃破され、9月15日に空母ワスプが伊19潜水艦に撃沈されたこ

とで太平洋で活動可能な空母がホーネットだけとなってしまっていたからである。アメリカ軍

はこれを「9月の危機」と呼んだが、その危機はすぐに消え失せた。撃沈されたワスプはガダ

ルカナルへの増援を輸送する船団を護衛していたのだが、この船団はワスプが撃沈された後も

ガダルカナルを目指し18日に7,000名の将兵と大量の物資を12時間で揚陸して引き返

したのである。この瞬間、9月の危機は解消された。

9月17日、陸軍は第2師団とその他の部隊の足並みが揃った時点でガダルカナルを一気に

奪回するよう命令を発した。作戦の発動は10月下旬に予定され、この10月攻勢を成功させ

るため第17軍は駆逐艦によるネズミ輸送ではなく船団による輸送を10月11日頃に決行す

ることにした。

この主力部隊の上陸に先立って10月3日に第2師団長・丸山中将が歩兵第29連隊と野戦

重砲兵第21大隊第2中隊などとともにタサファロングに上陸した。その翌日に戦闘司令所を

開設した丸山中将は川口少将から状況の報告を受けた。それによると現在ガダルカナルに展開

している将兵は9,000名、そのうち健在なのはおよそ5,000名だがそれらは体力の消

耗激しく戦闘可能になるまで回復させるのに相当の日数が必要だというのだ。補給の不足で兵

士達の給養は規定の1/3にも満たなかった。栄養不足による免疫力の低下で多くの将兵が疾

病に倒れ命を落としていったのである。

以上のような状況は丸山中将にとっても予想外のことであったが、それでも中将は4日の正

午にマタニカウ川両岸の制圧を命じた。そこに野砲・山砲・野戦重砲の各部隊を展開させて9

日から飛行場を砲撃して敵機の行動を妨害することが目的だったが、アメリカ軍もマタニカウ

川の重要性は察知しており川の制圧を決定していた。

両軍の作戦予定日は1日違いで先に行動を開始したアメリカ軍が日本軍を圧倒した。7日か

ら9日にかけての戦闘で日本軍の歩兵第4連隊は全滅してマタニカウ川はアメリカ軍が支配す

るところとなった。

その同じ日の午後8時40分、第17軍司令官の百武中将が幕僚達と共にガダルカナルに上

陸した。そこで百武中将らは現地の悲惨な状況を初めて知って驚いたという。日本軍は前線部

隊とその直接の司令部との連絡さえ満足にできてなかったのだ。さらにマタニカウ川の制圧に

失敗したことで当初第17軍が考えていた主力を海岸方面または中央台方面に指向するという

作戦が困難になったことも痛手だった。

砲兵の支援が受けられなければ海岸方面からの正面攻撃は自殺行為であるとの結論に達した

第2師団は南方山地の森林地帯から迂回して敵陣地を攻撃する作戦に切り替えた。玉置第2師

団参謀長らは10月11日に迂回作戦は可能と報告している。確かにできなくはない。だが、

それには非常な労苦を要するということを彼等は見落としていたようだ。百武中将は早速第2

師団に迂回路を啓開するよう命じたが、鬱蒼としているジャングルをろくな道具を持たない日

本軍が啓開していくなど困難極まりないことである。事実、丸山道と呼ばれた迂回路は幅が5、

60㎝しかない獣道で対空遮断のため樹木の伐採は行われなかった。その昼でも薄暗いであろ

う道を師団規模の部隊が移動するのだ。16日の正午からはじまった移動で日本軍の隊列は数

㎞に及び、各部隊の指揮官は自分の部隊や部下を掌握しきれなかった。

そんな状況を知らない第17軍は18日に22日の総攻撃を予定したが、22日になっても

各部隊は先頭は予定地点に到着したが最後尾がまだまだ遠くという状況でとてもその日の内に

攻撃準備ができる状態ではなかった。歩兵でこれだから砲兵部隊などの重火器を有する部隊の

移動はさらに遅れていた。丸山中将は攻撃予定日を1日延期するよう百武中将に求めて百武中

将もそれを許可した。しかし、23日になっても攻撃はできる状態ではなくさらに1日延期さ

れた。

どうにかこうにかして戦闘配備についた日本軍(それでもまだ予定地点に到着していない部

隊もあった)だが、総攻撃の直前になって右翼の指揮を任じられた川口少将が解任される事件

が起きた。日本軍は左翼から攻撃する第2歩兵団長那須少将の部隊と右翼から攻撃する川口少

将の部隊に分かれるが、敵の第2飛行場の南から攻撃するよう命じられていた川口少将は敵陣

地が堅固とみてこれを迂回しようとした。9月の戦いでアメリカ軍の陣地の堅固さを痛感して

いた川口少将の判断だったが、それによって攻撃開始がさらに遅れることを憂慮した第2師団

司令部は迂回禁止を命じ、それに抵抗した川口少将は玉置大佐から電話で右翼の指揮を免ぜら

れたことを告げられたのである。後任は東海林大佐が任命された。

司令部が現場指揮官を更迭してまで24日の攻撃にこだわったのは海軍との共同作戦に原因

があった。燃料に制約がある海軍はそう何日間も作戦行動を続けることができない。すでに2

日も延期されているのだ。陸海軍が協力しなければ敵飛行場の制圧は困難と考える軍司令部に

とってこれ以上の遅延は認めることができなかった。そのために現場での柔軟な戦術的行動が

制限されたことは前述したとおりである。

このように万全とはいかない日本軍だったが、アメリカ軍も決して余裕を持って日本軍を待

ち構えていたわけではなかった。彼等も連日の空爆と戦艦部隊の艦砲射撃で疲労していたのだ。

第2師団の輸送を成功させるため日本軍はその最大の障害であるガダルカナルの飛行場を沈

黙させようと水上部隊による艦砲射撃を計画した。水上部隊が敵飛行場を砲撃して敵機の活動

を阻止している隙に輸送部隊が部隊を上陸させようというのである。そして、その目的でガダ

ルカナルに向かった第6戦隊と米艦隊との間でサボ島沖海戦が勃発し、不意打ちを食らった日

本軍は飛行場への砲撃を諦めて敗退したが、敵艦隊をひきつけたことで増援部隊の揚陸には成

功した。さらに日本軍は10月13日に第3戦隊による飛行場砲撃を成功させて、昼の陸軍の

野戦重砲兵第4連隊第1中隊の2門の15㎝榴弾砲の砲撃で予備滑走路しか使えないヘンダー

ソン飛行場に多大な打撃を与えた。米軍の公刊戦史は90機あった可動機が42機に減ってB

17の滑走路が使用不可能となったと記している。

砲撃の成功で敵航空機の脅威は去ったと判断した日本軍は歩兵第16連隊と第38師団の歩

兵第230連隊他の部隊を乗せた6隻の高速輸送船団を突入させ、14日の午後10時にタサ

ファロングに到着させた。ここまではよかったが、日本軍にはアメリカ軍のように水陸両用ト

ラックで物資を移動させることができず、海岸から内陸にまで物資を移動させるのに人力に頼

るしかないという問題があった。そのため揚陸作業にかなりの時間が掛かり、そこを生き残っ

た米軍機に襲撃された。笹子丸や九州丸などが被弾して炎上したことで日本軍は船団を退避さ

せたが、揚陸作業の途中であったため人員は全員揚陸したものの物資は半分以下しか陸に揚げ

ることができなかった。しかし、アメリカ軍にはこの時燃料が底を尽きかけていて長時間日本

の船団を攻撃することが困難であった。もし、船団が退避せず作業を続けていたらもう少し物

資を揚陸することができたかもしれない。

以上のように双方とも不安を抱えたまま戦闘に突入していくのだが、アメリカ軍にはひとつ

朗報があった。当作戦の総指揮官であるゴームリー中将が18日付で更迭され、後任にハルゼ

ー中将が任命されたのである。ゴームリーは今回のウォッチタワー作戦の成功に悲観的で部下

の信頼を得る努力も部下達の意見の不一致(海軍は海兵隊がガダルカナル全島を占領しようと

しないことに、海兵隊は海軍が満足に支援してくれないことに不満を持っていた)を調整しよ

うともしなかったのである。苦しい戦況を乗り切るには強力なリーダーシップが発揮できる者

が不可欠と確信するニミッツ提督はそれにふさわしくないゴームリーを更迭し、ハルゼーを後

任に据えたのである。

ニミッツ提督がハルゼー中将を任命したのは並みいる部下達の中で最も信頼をしていたのが

彼だったからである。真珠湾奇襲の責任を負わされ更迭されたキンメル提督の後任として太平

洋艦隊の司令長官に就任したニミッツ提督が最初に計画した作戦は、ウェークとマーシャルの

日本軍基地を空母部隊で攻撃するというもので、ハワイ方面にいる参謀や指揮官達を招集して

徹底的に討議を行った。関係者や現場指揮官の意見等を聞き入れて作戦指導をするのが彼のや

り方である。

それはさておき、提督のこの作戦に幕僚達はこぞって反対した。真珠湾で戦艦部隊を失った

ばかりの時期に空母部隊を攻撃作戦に使用するのはあまりにも危険だからである。賛成したの

は第5巡洋艦戦隊司令官レイモンド・A・スプルーアンス少将とハルゼー中将ぐらいである。

多数決でいけばニミッツ提督の作戦は廃案になるところだが、それを採用にもちこんだのが

ハルゼー中将である。中将は1942年1月7日に真珠湾にもどると、消極的な態度の幕僚達

を大声で怒鳴り、罵ってニミッツ提督の作戦を全面的に支持したのである。ブルのニックネー

ムで呼ばれるハルゼー中将に真っ正面から怒鳴られて言い返す者などいない。こうして作戦は

決まり、これ以降ニミッツ提督はハルゼー中将に全幅の信頼をおくようになったのである。

10月24日夜、ついに第2次総攻撃が決行された。だが、今回も御世辞にも統制が取れた

戦いとは言えなかった。攻撃を開始した部隊もあれば、まだ集結中の部隊もあったのである。

戦闘の詳細は資料がないので不明で戦闘の様子は諸説あるが、24日夜の攻撃は左翼部隊だ

けとなり、先頭部隊は敵飛行場の草原まで攻め込んだが夜明けと同時に全滅したようだ。25

日夜に再開された攻撃も一部の部隊が第一線を突破した程度の戦果しか挙げられず、夜明けに

なると反撃が激しくなり前進ができなくなった。中にはマタニカウ川の敵陣地に突入した住吉

支隊の例もあったが、ほとんどの部隊は圧倒的なアメリカ軍の砲撃に進軍を阻まれてしまった。

当日は海軍の第6駆逐隊が展開しており、2~3隻の艦船を撃沈していた。もし、陸軍が海

軍と協力して飛行場の奪回に臨めば結果は違っていたかもしれない。実際、海軍側からはその

打診があったという。しかし、陸軍にはそういう考えはなかったようだ。そして、26日の午

前6時30分になって丸山中将の戦闘停止と爾後の行動についての命令によって10月攻勢も

失敗に終わったのである。

【遅すぎた決断】

2度目の総攻撃も敗北に終わった日本軍だが、まだ飛行場の奪回は諦めていなかった。彼等

は第2師団の敗北は輸送と部隊間の連携の不足が原因としてまたとしても大部隊を投入した作

戦を立てたのである。この時期は基地航空戦力でやや優勢で、母艦航空戦力も10月26日の

南太平洋海戦でアメリカ軍の可動空母がゼロになるなど、状況は日本軍に有利となっていた。

日本軍は第38師団をガダルカナルに投入して、さらに第51師団を増強することで陸上兵力

の優勢を確立しようとしたのである。

11月12日、陸軍は翌日に予定された揚陸に控えて11隻からなる輸送船団をラバウルに

集結させた。先の10月攻勢での輸送船団の規模が6隻だったことを考えると、この作戦にお

ける陸軍の意気込みが感じられる。連合艦隊も戦艦「比叡」「霧島」を主力とする部隊をガダ

ルカナルに派遣した。

日本軍の作戦は前回と同じで昼間の基地航空隊の空爆と夜間の戦艦部隊による艦砲射撃で敵

航空隊の活動を封じ、その間に輸送船団がガダルカナルに突入して部隊を揚陸させるというも

のだった。敵飛行場の破壊が不十分で敵機の跳梁を許し、船団に被害が出たことを除けば作戦

はほぼ予定通りと判断した日本軍は今度も同じ作戦で臨もうとしたのである。

だが、必勝を期して作戦を開始した日本軍は2度の海戦(第3次ソロモン海戦)と空母エン

タープライズの攻撃で比叡・霧島と重巡衣笠などの水上艦を失い、さらに輸送船団も潰滅する

という敗北を喫してしまう。この海域で初めて大型艦を失った日本海軍は、それまで優勢だっ

た水上戦闘が逆転しつつあることを認識させられたのである。また、エンタープライズが復帰

したことで南太平洋海戦での勝利も意味がなかったことが露呈してしまった。さらに重要なの

はガダルカナルの奪回が不可能であることが明らかになったことである。しかし、日本軍はこ

の島から部隊を撤退させようとはなかなかしなかった。

第3次ソロモン海戦の敗北で日本軍は東ソロモンの制空権だけでなく制海権をも喪失した。

それでも日本軍は補給物資をドラム缶に詰めてそれを駆逐艦で輸送する「ドラム缶輸送」でな

んとか部隊の補給を維持しようとしたが、敵機と敵艦がうようよいる海域に赴くことはリスク

が高いし、よしんばドラム缶の投下に成功しても翌朝になって敵機の機銃掃射で海に沈められ

たりして陸の兵士に物資が届くのはほとんどなかった。やがて、駆逐艦による輸送も中止とな

り、潜水艦による「もぐら輸送」が行われることになったが、潜水艦で運べる物量など雀の涙

である。11月の時点でガダルカナルには2万人の将兵がいたが、それらは栄養失調やマラリ

ア、デング熱などの伝染病で次々と倒れていった。まだネズミやトカゲを捕まえて食べること

ができる者はマシな方で毎日3桁単位で餓死者が続出するガダルカナルは文字通りの『餓島』

となったのである。

いつ頃からか、ガダルカナルの将兵達の間で『死亡早見表』というものが流布するようにな

った。それによると、立つことができる者でも30日で命を落とすというのだ。そして、瞬き

もできないくらい衰弱した者はその次の日に死亡するという。

こうした状況ではまともな戦闘などできるはずもない。しかし、陸軍も海軍もガダルカナル

での作戦を中止しようとは言わなかった。皆、これ以上あの島に兵士を留まらせることは無駄

死にさせることであることは理解していたが、誰もやめようとは言わないのである。下手に撤

退を口にして敗北主義者のレッテルを貼られるのを避けたのだ。しかし、このままではガダル

カナルの部隊は戦闘ではなく飢えと病で全滅するのは目に見えていた。結局、参謀本部の真田

穣一郎作戦課長がラバウルに飛んで様々な情報を目にして撤退止む無しと判断し、12月31

日に御前会議でガダルカナル撤退が正式に決定した。

ガダルカナル撤退が決まると日本軍は撤退作戦を成功させるため、ガ島近海の米軍艦艇を追

い払おうと基地航空隊の全力でもって1943年1月29日、米艦隊への攻撃を開始した。

襲われたのはR・C・ギフェン少将の部隊だった。彼の部隊はガダルカナルへの交替要員を

運ぶ4隻の輸送船団の護衛をしていた。レンネル島の東を航行するギフェン隊を日本軍が発見

したのは午前7時40分で、報告を受けた日本軍は午後3時30分過ぎにラバウルから第70

5航空隊の1式陸攻16機と第701航空隊の同陸攻15機を発進させた。攻撃隊は午後5時

10分にギフェン隊を発見した。

この時、ギフェン隊は潜水艦のみを警戒して単縦陣で航行していて、空からの攻撃を警戒し

ていなかった。それでも対空放火と回避運動で第1波の攻撃をかわし敵機1機を撃墜したが、

続く第2波では2機を撃墜したが、重巡ウイチタとシカゴが損傷した。日本軍の攻撃は翌日も

続けられブカ基地から飛び立った第751航空隊の1式陸攻11機が大破して曳航されていた

シカゴに雷撃を集中させて魚雷4本を命中させ撃沈した。他にも駆逐艦ラバレットを体当たり

で大破させている。

この2日間の戦闘で日本軍は陸攻10機を失ったが、敵艦隊を追い払うことには成功した。

この間に日本軍はガダルカナルからの撤退作戦を発動した。

2月1日朝、ガダルカナルの西の海岸にアメリカ軍の1個大隊が上陸した。この日は日本軍

がガダルカナルから撤退する『ケ号』作戦の初日であった。これを無事に終わらせるため日本

軍の基地航空隊は近海の哨戒を行っていた。そして、揚陸を終わらせてツラギに帰投する敵の

船団を発見した。午後1時頃、日本軍は戦闘機40機と艦爆13機でこの船団を攻撃した。対

するアメリカ軍も飛行場から戦闘機30機が飛来して日米の航空戦が展開された。この戦闘で

双方とも8機を撃墜され、駆逐艦ド・ヘイブンとニコラスが撃沈破された。

一方、駆逐艦20隻からなる日本軍の撤収部隊は午後4時過ぎに約50機の米軍機の襲撃を

受けた。アメリカ軍はこの日本軍部隊は増援部隊を運んできたと誤解していた。日本軍は巻波

を航行不能にされた他は損害はなく、午後9時40分にガダルカナルに突入して部隊の収容に

成功する。アメリカ軍は駆逐艦3隻と魚雷艇11隻、それと航空機でこれを攻撃したが、与え

られた損害は巻雲が機雷で損傷しただけだった。

4日の第2次撤収作戦も撤収部隊は空襲を受けたが、およそ60機の攻撃を受けて損害は駆

逐艦「舞風」が航行不能になっただけだった。さらに7日の第3次作戦も無事に成功してガダ

ルカナルで極限の状況に置かれていた将兵はようやく地獄の島から解放された。

日本軍の撤退作戦の成功はアメリカ軍の誤解によるものだった。彼等は最期までこの日本軍

の行動を撤退を意図しているものとは思わず増援部隊の輸送と勘違いして、エスペランス岬南

西に海兵隊を配置して待ち構えていた。アメリカ軍が日本軍の撤退に気づいたのは翌日になっ

てからだった。太平洋艦隊のニミッツ提督は後に「日本軍の計画を事前に知っていれば彼等の

撤退を潰滅的な敗走に変えることができただろう」と悔しがったという。

半年に及ぶガダルカナルの戦いは日本軍の撤退で幕を下ろした。この戦いに第2水雷戦隊司

令官として従事した田中頼三少将は戦後、日本軍の敗因は陸海軍の不和と通信の不備にあると

した。ガダルカナルの戦いは、本土から遠く離れた南海の島に攻め込んだ敵軍を陸海軍が協力

して撃退し、島を奪回しようという日本軍が初めて経験する類の戦闘であった。だから、陸海

軍の緊密な連携が不可欠だったのだが、明治以来続く双方の不和はそれが容易でないぐらい根

深いものだった。アメリカ軍にも現場指揮官の意見の不一致といった問題が存在したが、彼等

にはそれを強力に調整することも、多少のミスを物量でカバーすることもできた。これらは日

本では望めないものだ。

決して戦力に劣っていたための結果ではない。陸戦は敗北の連続だったが、海戦ではほぼ互

角の戦いを展開している。一時的にしろ、敵の空母戦力を壊滅させてもいるのだ。だが、日本

軍はその好機を戦局の打開に繋げることはできなかった。それはなぜか。一言で言えば臆病だ

ったということだろう。第3次ソロモン海戦でアメリカ軍が修理途中のエンタープライズを出

動させているのに対し、日本軍は空母「隼鷹」が投入可能だったにも関わらず喪失を恐れて前

には出さなかった。隼鷹の指揮官は猛将で名高い角田覚治中将だったので、一度出撃すれば損

傷した戦艦「比叡」を救えたかも知れないし、エンタープライズに戦いを挑んでこれを沈める

こともできたかもしれない。無論、隼鷹も沈没の憂き目にあうだろう。これを上層部は恐れた。

アメリカ軍がエンタープライズを出動させたのは、たとえ彼女が沈没しても数ヶ月後にはエセ

ックス級やインディペンデンス級の空母が続々と竣工していくからで、それに対し日本は改装

中型の隼鷹の喪失を補うことすら困難だったのだ。結果、隼鷹の将兵は憤懣やるかたない思い

で比叡の沈没の報を聞くしかなかった。

ガダルカナルに投入された日本軍兵士は32,000人、その中で戦死・行方不明者は26,

000人にも及ぶ。しかも、その大半が戦闘によるものではなく、飢えが原因だった。それに

対しアメリカ軍は約6万の将兵が投入されて戦死約1,000人、負傷者およそ4,500人

で、餓死した者は1人もいない。この事はアメリカ側の戦史に「餓死した者は1人もいない」

と記されているほどである。

これほどの違いが生じるのはやはり補給の差であろう。だが、アメリカ軍の補給状況も決し

て良好とは言えなかった。しかし、それも前半までだった。後半になるとソロモン東部の制空

・制海権はほぼアメリカ軍の手中となり、日本軍がアメリカ軍の補給を妨害することは困難に

なっていたからだ。逆に日本軍の補給は高いリスクをおかしても成功する確率はかなり低く、

たとえ成功してもその効果は雀の涙であった。

味方の増強が思うようにいかず、逆に敵の増強を止められないのでは戦いの帰趨は決したよ

うなものだ。それでも日本軍は部隊を退かせようとはしなかった。なぜ、彼等はガダルカナル

にこだわったのだろうか。

日本軍にとってガダルカナルはラバウルを守る最外部の基地となる島である。この島が連合

国軍の基地となればラバウルはガダルカナルとポートモレスビーの挟み撃ちにあい、その防衛

はおぼつかなくなると大本営は判断したのだろう。そして、非民主国家にありがちな敗北を認

めれば国内の反発を招くかもしれないという危惧もあった。その結果は、国内の反発は「撤退」

を「転進」とごまかしてかわしたが、ラバウルを守る云々はこの戦いでラバウルを守るべき航

空戦力が消耗したことでその防衛力を弱体化させてしまった。

外郭防衛地を失えば重要基地の安全が脅かされる。しかし、外郭防衛を守るために重要基地

の戦力を投入して消耗させてしまえば元も子もないではないか。ガダルカナルの戦いは陸海軍

の連携不足や通信の不備の他に戦略はどのように立てるべきかを考えさせられるが、このいず

れの教訓も日本軍は活かすことはできなかった。これ以降も日本軍はラバウルやマーシャルを

守ろうとして戦力を無駄に消耗し、肝心のマリアナでの決戦にまともな戦力がなくなるといっ

た失態を繰り返し、敗戦へと転がり落ちていくのである。

もどる

トップへ

はるか左にマタニカウ川、ちょい右にイル川とテナル川

【第2次総攻撃】

川口支隊による総攻撃が失敗したことで日本軍はいままでのような急襲戦法ではもはや飛行

場を奪回することは不可能と悟った。万単位の敵を撃破するにはこちらも万以上の戦力を有し、

重火器や車輌も備える部隊を投入するしかない。陸軍は第2師団のガダルカナル派遣を決定し

た。同じ地で二度も煮え湯を飲まされた陸軍は今度こそガダルカナルを奪回するつもりで各地

の攻勢計画を中止し、ジャワに駐屯していた第38師団もソロモン方面に送ることを決めた。

この陸軍の並々ならぬ決意は海軍も共有していた。彼等は第2師団の輸送から攻撃準備を経

て攻撃開始、そして攻撃終了に至るまでそれらを成功させるには陸海軍が協力する統合作戦が

必要と認識した。それは間違っていなかったが、師団規模の輸送となればその期間は数週間に

及び海軍は消耗した戦力でそれを支援しなければならないのである。しかも、この陸軍のペー

スは明らかに海軍とは異なっており、それを調整するために緻密な作戦が用意されたのだが、

これは戦略上の不利を戦術でカバーする意図も含まれていた。だが、それによって各部隊は行

動は作戦計画に束縛され戦術的な柔軟性を欠き、結局は川口支隊と同じ失敗を繰り返すことに

なるのである。だいたい緻密すぎる作戦は余裕がない側が立案するもので、余裕はある方はそ

んなに緻密な作戦は考えないものである。その典型的な例がレイテ沖海戦での日米の作戦だが、

戦争とは大抵の場合余裕がある側が勝利することは歴史を見れば明らかであろう。

一方、日本軍の総攻撃を撃退したアメリカ軍だったが、彼等にとっても状況は楽観できるも

のではなかった。川口支隊との戦闘で大量の弾薬を消耗していたのに加え、8月31日に空母

サラトガが伊26潜水艦に撃破され、9月15日に空母ワスプが伊19潜水艦に撃沈されたこ

とで太平洋で活動可能な空母がホーネットだけとなってしまっていたからである。アメリカ軍

はこれを「9月の危機」と呼んだが、その危機はすぐに消え失せた。撃沈されたワスプはガダ

ルカナルへの増援を輸送する船団を護衛していたのだが、この船団はワスプが撃沈された後も

ガダルカナルを目指し18日に7,000名の将兵と大量の物資を12時間で揚陸して引き返

したのである。この瞬間、9月の危機は解消された。

9月17日、陸軍は第2師団とその他の部隊の足並みが揃った時点でガダルカナルを一気に

奪回するよう命令を発した。作戦の発動は10月下旬に予定され、この10月攻勢を成功させ

るため第17軍は駆逐艦によるネズミ輸送ではなく船団による輸送を10月11日頃に決行す

ることにした。

この主力部隊の上陸に先立って10月3日に第2師団長・丸山中将が歩兵第29連隊と野戦

重砲兵第21大隊第2中隊などとともにタサファロングに上陸した。その翌日に戦闘司令所を

開設した丸山中将は川口少将から状況の報告を受けた。それによると現在ガダルカナルに展開

している将兵は9,000名、そのうち健在なのはおよそ5,000名だがそれらは体力の消

耗激しく戦闘可能になるまで回復させるのに相当の日数が必要だというのだ。補給の不足で兵

士達の給養は規定の1/3にも満たなかった。栄養不足による免疫力の低下で多くの将兵が疾

病に倒れ命を落としていったのである。

以上のような状況は丸山中将にとっても予想外のことであったが、それでも中将は4日の正

午にマタニカウ川両岸の制圧を命じた。そこに野砲・山砲・野戦重砲の各部隊を展開させて9

日から飛行場を砲撃して敵機の行動を妨害することが目的だったが、アメリカ軍もマタニカウ

川の重要性は察知しており川の制圧を決定していた。

両軍の作戦予定日は1日違いで先に行動を開始したアメリカ軍が日本軍を圧倒した。7日か

ら9日にかけての戦闘で日本軍の歩兵第4連隊は全滅してマタニカウ川はアメリカ軍が支配す

るところとなった。

その同じ日の午後8時40分、第17軍司令官の百武中将が幕僚達と共にガダルカナルに上

陸した。そこで百武中将らは現地の悲惨な状況を初めて知って驚いたという。日本軍は前線部

隊とその直接の司令部との連絡さえ満足にできてなかったのだ。さらにマタニカウ川の制圧に

失敗したことで当初第17軍が考えていた主力を海岸方面または中央台方面に指向するという

作戦が困難になったことも痛手だった。

砲兵の支援が受けられなければ海岸方面からの正面攻撃は自殺行為であるとの結論に達した

第2師団は南方山地の森林地帯から迂回して敵陣地を攻撃する作戦に切り替えた。玉置第2師

団参謀長らは10月11日に迂回作戦は可能と報告している。確かにできなくはない。だが、

それには非常な労苦を要するということを彼等は見落としていたようだ。百武中将は早速第2

師団に迂回路を啓開するよう命じたが、鬱蒼としているジャングルをろくな道具を持たない日

本軍が啓開していくなど困難極まりないことである。事実、丸山道と呼ばれた迂回路は幅が5、

60㎝しかない獣道で対空遮断のため樹木の伐採は行われなかった。その昼でも薄暗いであろ

う道を師団規模の部隊が移動するのだ。16日の正午からはじまった移動で日本軍の隊列は数

㎞に及び、各部隊の指揮官は自分の部隊や部下を掌握しきれなかった。

そんな状況を知らない第17軍は18日に22日の総攻撃を予定したが、22日になっても

各部隊は先頭は予定地点に到着したが最後尾がまだまだ遠くという状況でとてもその日の内に

攻撃準備ができる状態ではなかった。歩兵でこれだから砲兵部隊などの重火器を有する部隊の

移動はさらに遅れていた。丸山中将は攻撃予定日を1日延期するよう百武中将に求めて百武中

将もそれを許可した。しかし、23日になっても攻撃はできる状態ではなくさらに1日延期さ

れた。

どうにかこうにかして戦闘配備についた日本軍(それでもまだ予定地点に到着していない部

隊もあった)だが、総攻撃の直前になって右翼の指揮を任じられた川口少将が解任される事件

が起きた。日本軍は左翼から攻撃する第2歩兵団長那須少将の部隊と右翼から攻撃する川口少

将の部隊に分かれるが、敵の第2飛行場の南から攻撃するよう命じられていた川口少将は敵陣

地が堅固とみてこれを迂回しようとした。9月の戦いでアメリカ軍の陣地の堅固さを痛感して

いた川口少将の判断だったが、それによって攻撃開始がさらに遅れることを憂慮した第2師団

司令部は迂回禁止を命じ、それに抵抗した川口少将は玉置大佐から電話で右翼の指揮を免ぜら

れたことを告げられたのである。後任は東海林大佐が任命された。

司令部が現場指揮官を更迭してまで24日の攻撃にこだわったのは海軍との共同作戦に原因

があった。燃料に制約がある海軍はそう何日間も作戦行動を続けることができない。すでに2

日も延期されているのだ。陸海軍が協力しなければ敵飛行場の制圧は困難と考える軍司令部に

とってこれ以上の遅延は認めることができなかった。そのために現場での柔軟な戦術的行動が

制限されたことは前述したとおりである。

このように万全とはいかない日本軍だったが、アメリカ軍も決して余裕を持って日本軍を待

ち構えていたわけではなかった。彼等も連日の空爆と戦艦部隊の艦砲射撃で疲労していたのだ。

第2師団の輸送を成功させるため日本軍はその最大の障害であるガダルカナルの飛行場を沈

黙させようと水上部隊による艦砲射撃を計画した。水上部隊が敵飛行場を砲撃して敵機の活動

を阻止している隙に輸送部隊が部隊を上陸させようというのである。そして、その目的でガダ

ルカナルに向かった第6戦隊と米艦隊との間でサボ島沖海戦が勃発し、不意打ちを食らった日

本軍は飛行場への砲撃を諦めて敗退したが、敵艦隊をひきつけたことで増援部隊の揚陸には成

功した。さらに日本軍は10月13日に第3戦隊による飛行場砲撃を成功させて、昼の陸軍の

野戦重砲兵第4連隊第1中隊の2門の15㎝榴弾砲の砲撃で予備滑走路しか使えないヘンダー

ソン飛行場に多大な打撃を与えた。米軍の公刊戦史は90機あった可動機が42機に減ってB

17の滑走路が使用不可能となったと記している。

砲撃の成功で敵航空機の脅威は去ったと判断した日本軍は歩兵第16連隊と第38師団の歩

兵第230連隊他の部隊を乗せた6隻の高速輸送船団を突入させ、14日の午後10時にタサ

ファロングに到着させた。ここまではよかったが、日本軍にはアメリカ軍のように水陸両用ト

ラックで物資を移動させることができず、海岸から内陸にまで物資を移動させるのに人力に頼

るしかないという問題があった。そのため揚陸作業にかなりの時間が掛かり、そこを生き残っ

た米軍機に襲撃された。笹子丸や九州丸などが被弾して炎上したことで日本軍は船団を退避さ

せたが、揚陸作業の途中であったため人員は全員揚陸したものの物資は半分以下しか陸に揚げ

ることができなかった。しかし、アメリカ軍にはこの時燃料が底を尽きかけていて長時間日本

の船団を攻撃することが困難であった。もし、船団が退避せず作業を続けていたらもう少し物

資を揚陸することができたかもしれない。

以上のように双方とも不安を抱えたまま戦闘に突入していくのだが、アメリカ軍にはひとつ

朗報があった。当作戦の総指揮官であるゴームリー中将が18日付で更迭され、後任にハルゼ

ー中将が任命されたのである。ゴームリーは今回のウォッチタワー作戦の成功に悲観的で部下

の信頼を得る努力も部下達の意見の不一致(海軍は海兵隊がガダルカナル全島を占領しようと

しないことに、海兵隊は海軍が満足に支援してくれないことに不満を持っていた)を調整しよ

うともしなかったのである。苦しい戦況を乗り切るには強力なリーダーシップが発揮できる者

が不可欠と確信するニミッツ提督はそれにふさわしくないゴームリーを更迭し、ハルゼーを後

任に据えたのである。

ニミッツ提督がハルゼー中将を任命したのは並みいる部下達の中で最も信頼をしていたのが

彼だったからである。真珠湾奇襲の責任を負わされ更迭されたキンメル提督の後任として太平

洋艦隊の司令長官に就任したニミッツ提督が最初に計画した作戦は、ウェークとマーシャルの

日本軍基地を空母部隊で攻撃するというもので、ハワイ方面にいる参謀や指揮官達を招集して

徹底的に討議を行った。関係者や現場指揮官の意見等を聞き入れて作戦指導をするのが彼のや

り方である。

それはさておき、提督のこの作戦に幕僚達はこぞって反対した。真珠湾で戦艦部隊を失った

ばかりの時期に空母部隊を攻撃作戦に使用するのはあまりにも危険だからである。賛成したの

は第5巡洋艦戦隊司令官レイモンド・A・スプルーアンス少将とハルゼー中将ぐらいである。

多数決でいけばニミッツ提督の作戦は廃案になるところだが、それを採用にもちこんだのが

ハルゼー中将である。中将は1942年1月7日に真珠湾にもどると、消極的な態度の幕僚達

を大声で怒鳴り、罵ってニミッツ提督の作戦を全面的に支持したのである。ブルのニックネー

ムで呼ばれるハルゼー中将に真っ正面から怒鳴られて言い返す者などいない。こうして作戦は

決まり、これ以降ニミッツ提督はハルゼー中将に全幅の信頼をおくようになったのである。

10月24日夜、ついに第2次総攻撃が決行された。だが、今回も御世辞にも統制が取れた

戦いとは言えなかった。攻撃を開始した部隊もあれば、まだ集結中の部隊もあったのである。

戦闘の詳細は資料がないので不明で戦闘の様子は諸説あるが、24日夜の攻撃は左翼部隊だ

けとなり、先頭部隊は敵飛行場の草原まで攻め込んだが夜明けと同時に全滅したようだ。25

日夜に再開された攻撃も一部の部隊が第一線を突破した程度の戦果しか挙げられず、夜明けに

なると反撃が激しくなり前進ができなくなった。中にはマタニカウ川の敵陣地に突入した住吉

支隊の例もあったが、ほとんどの部隊は圧倒的なアメリカ軍の砲撃に進軍を阻まれてしまった。

当日は海軍の第6駆逐隊が展開しており、2~3隻の艦船を撃沈していた。もし、陸軍が海

軍と協力して飛行場の奪回に臨めば結果は違っていたかもしれない。実際、海軍側からはその

打診があったという。しかし、陸軍にはそういう考えはなかったようだ。そして、26日の午

前6時30分になって丸山中将の戦闘停止と爾後の行動についての命令によって10月攻勢も

失敗に終わったのである。

【遅すぎた決断】

2度目の総攻撃も敗北に終わった日本軍だが、まだ飛行場の奪回は諦めていなかった。彼等

は第2師団の敗北は輸送と部隊間の連携の不足が原因としてまたとしても大部隊を投入した作

戦を立てたのである。この時期は基地航空戦力でやや優勢で、母艦航空戦力も10月26日の

南太平洋海戦でアメリカ軍の可動空母がゼロになるなど、状況は日本軍に有利となっていた。

日本軍は第38師団をガダルカナルに投入して、さらに第51師団を増強することで陸上兵力

の優勢を確立しようとしたのである。

11月12日、陸軍は翌日に予定された揚陸に控えて11隻からなる輸送船団をラバウルに

集結させた。先の10月攻勢での輸送船団の規模が6隻だったことを考えると、この作戦にお

ける陸軍の意気込みが感じられる。連合艦隊も戦艦「比叡」「霧島」を主力とする部隊をガダ

ルカナルに派遣した。

日本軍の作戦は前回と同じで昼間の基地航空隊の空爆と夜間の戦艦部隊による艦砲射撃で敵

航空隊の活動を封じ、その間に輸送船団がガダルカナルに突入して部隊を揚陸させるというも

のだった。敵飛行場の破壊が不十分で敵機の跳梁を許し、船団に被害が出たことを除けば作戦

はほぼ予定通りと判断した日本軍は今度も同じ作戦で臨もうとしたのである。

だが、必勝を期して作戦を開始した日本軍は2度の海戦(第3次ソロモン海戦)と空母エン

タープライズの攻撃で比叡・霧島と重巡衣笠などの水上艦を失い、さらに輸送船団も潰滅する

という敗北を喫してしまう。この海域で初めて大型艦を失った日本海軍は、それまで優勢だっ

た水上戦闘が逆転しつつあることを認識させられたのである。また、エンタープライズが復帰

したことで南太平洋海戦での勝利も意味がなかったことが露呈してしまった。さらに重要なの

はガダルカナルの奪回が不可能であることが明らかになったことである。しかし、日本軍はこ

の島から部隊を撤退させようとはなかなかしなかった。

第3次ソロモン海戦の敗北で日本軍は東ソロモンの制空権だけでなく制海権をも喪失した。

それでも日本軍は補給物資をドラム缶に詰めてそれを駆逐艦で輸送する「ドラム缶輸送」でな

んとか部隊の補給を維持しようとしたが、敵機と敵艦がうようよいる海域に赴くことはリスク

が高いし、よしんばドラム缶の投下に成功しても翌朝になって敵機の機銃掃射で海に沈められ

たりして陸の兵士に物資が届くのはほとんどなかった。やがて、駆逐艦による輸送も中止とな

り、潜水艦による「もぐら輸送」が行われることになったが、潜水艦で運べる物量など雀の涙

である。11月の時点でガダルカナルには2万人の将兵がいたが、それらは栄養失調やマラリ

ア、デング熱などの伝染病で次々と倒れていった。まだネズミやトカゲを捕まえて食べること

ができる者はマシな方で毎日3桁単位で餓死者が続出するガダルカナルは文字通りの『餓島』

となったのである。

いつ頃からか、ガダルカナルの将兵達の間で『死亡早見表』というものが流布するようにな

った。それによると、立つことができる者でも30日で命を落とすというのだ。そして、瞬き

もできないくらい衰弱した者はその次の日に死亡するという。

こうした状況ではまともな戦闘などできるはずもない。しかし、陸軍も海軍もガダルカナル

での作戦を中止しようとは言わなかった。皆、これ以上あの島に兵士を留まらせることは無駄

死にさせることであることは理解していたが、誰もやめようとは言わないのである。下手に撤

退を口にして敗北主義者のレッテルを貼られるのを避けたのだ。しかし、このままではガダル

カナルの部隊は戦闘ではなく飢えと病で全滅するのは目に見えていた。結局、参謀本部の真田

穣一郎作戦課長がラバウルに飛んで様々な情報を目にして撤退止む無しと判断し、12月31

日に御前会議でガダルカナル撤退が正式に決定した。

ガダルカナル撤退が決まると日本軍は撤退作戦を成功させるため、ガ島近海の米軍艦艇を追

い払おうと基地航空隊の全力でもって1943年1月29日、米艦隊への攻撃を開始した。

襲われたのはR・C・ギフェン少将の部隊だった。彼の部隊はガダルカナルへの交替要員を

運ぶ4隻の輸送船団の護衛をしていた。レンネル島の東を航行するギフェン隊を日本軍が発見

したのは午前7時40分で、報告を受けた日本軍は午後3時30分過ぎにラバウルから第70

5航空隊の1式陸攻16機と第701航空隊の同陸攻15機を発進させた。攻撃隊は午後5時

10分にギフェン隊を発見した。

この時、ギフェン隊は潜水艦のみを警戒して単縦陣で航行していて、空からの攻撃を警戒し

ていなかった。それでも対空放火と回避運動で第1波の攻撃をかわし敵機1機を撃墜したが、

続く第2波では2機を撃墜したが、重巡ウイチタとシカゴが損傷した。日本軍の攻撃は翌日も

続けられブカ基地から飛び立った第751航空隊の1式陸攻11機が大破して曳航されていた

シカゴに雷撃を集中させて魚雷4本を命中させ撃沈した。他にも駆逐艦ラバレットを体当たり

で大破させている。

この2日間の戦闘で日本軍は陸攻10機を失ったが、敵艦隊を追い払うことには成功した。

この間に日本軍はガダルカナルからの撤退作戦を発動した。

2月1日朝、ガダルカナルの西の海岸にアメリカ軍の1個大隊が上陸した。この日は日本軍

がガダルカナルから撤退する『ケ号』作戦の初日であった。これを無事に終わらせるため日本

軍の基地航空隊は近海の哨戒を行っていた。そして、揚陸を終わらせてツラギに帰投する敵の

船団を発見した。午後1時頃、日本軍は戦闘機40機と艦爆13機でこの船団を攻撃した。対

するアメリカ軍も飛行場から戦闘機30機が飛来して日米の航空戦が展開された。この戦闘で

双方とも8機を撃墜され、駆逐艦ド・ヘイブンとニコラスが撃沈破された。

一方、駆逐艦20隻からなる日本軍の撤収部隊は午後4時過ぎに約50機の米軍機の襲撃を

受けた。アメリカ軍はこの日本軍部隊は増援部隊を運んできたと誤解していた。日本軍は巻波

を航行不能にされた他は損害はなく、午後9時40分にガダルカナルに突入して部隊の収容に

成功する。アメリカ軍は駆逐艦3隻と魚雷艇11隻、それと航空機でこれを攻撃したが、与え

られた損害は巻雲が機雷で損傷しただけだった。

4日の第2次撤収作戦も撤収部隊は空襲を受けたが、およそ60機の攻撃を受けて損害は駆

逐艦「舞風」が航行不能になっただけだった。さらに7日の第3次作戦も無事に成功してガダ

ルカナルで極限の状況に置かれていた将兵はようやく地獄の島から解放された。

日本軍の撤退作戦の成功はアメリカ軍の誤解によるものだった。彼等は最期までこの日本軍

の行動を撤退を意図しているものとは思わず増援部隊の輸送と勘違いして、エスペランス岬南

西に海兵隊を配置して待ち構えていた。アメリカ軍が日本軍の撤退に気づいたのは翌日になっ

てからだった。太平洋艦隊のニミッツ提督は後に「日本軍の計画を事前に知っていれば彼等の

撤退を潰滅的な敗走に変えることができただろう」と悔しがったという。

半年に及ぶガダルカナルの戦いは日本軍の撤退で幕を下ろした。この戦いに第2水雷戦隊司

令官として従事した田中頼三少将は戦後、日本軍の敗因は陸海軍の不和と通信の不備にあると

した。ガダルカナルの戦いは、本土から遠く離れた南海の島に攻め込んだ敵軍を陸海軍が協力

して撃退し、島を奪回しようという日本軍が初めて経験する類の戦闘であった。だから、陸海

軍の緊密な連携が不可欠だったのだが、明治以来続く双方の不和はそれが容易でないぐらい根

深いものだった。アメリカ軍にも現場指揮官の意見の不一致といった問題が存在したが、彼等

にはそれを強力に調整することも、多少のミスを物量でカバーすることもできた。これらは日

本では望めないものだ。

決して戦力に劣っていたための結果ではない。陸戦は敗北の連続だったが、海戦ではほぼ互

角の戦いを展開している。一時的にしろ、敵の空母戦力を壊滅させてもいるのだ。だが、日本

軍はその好機を戦局の打開に繋げることはできなかった。それはなぜか。一言で言えば臆病だ

ったということだろう。第3次ソロモン海戦でアメリカ軍が修理途中のエンタープライズを出

動させているのに対し、日本軍は空母「隼鷹」が投入可能だったにも関わらず喪失を恐れて前

には出さなかった。隼鷹の指揮官は猛将で名高い角田覚治中将だったので、一度出撃すれば損

傷した戦艦「比叡」を救えたかも知れないし、エンタープライズに戦いを挑んでこれを沈める

こともできたかもしれない。無論、隼鷹も沈没の憂き目にあうだろう。これを上層部は恐れた。

アメリカ軍がエンタープライズを出動させたのは、たとえ彼女が沈没しても数ヶ月後にはエセ

ックス級やインディペンデンス級の空母が続々と竣工していくからで、それに対し日本は改装

中型の隼鷹の喪失を補うことすら困難だったのだ。結果、隼鷹の将兵は憤懣やるかたない思い

で比叡の沈没の報を聞くしかなかった。

ガダルカナルに投入された日本軍兵士は32,000人、その中で戦死・行方不明者は26,

000人にも及ぶ。しかも、その大半が戦闘によるものではなく、飢えが原因だった。それに

対しアメリカ軍は約6万の将兵が投入されて戦死約1,000人、負傷者およそ4,500人

で、餓死した者は1人もいない。この事はアメリカ側の戦史に「餓死した者は1人もいない」

と記されているほどである。

これほどの違いが生じるのはやはり補給の差であろう。だが、アメリカ軍の補給状況も決し

て良好とは言えなかった。しかし、それも前半までだった。後半になるとソロモン東部の制空

・制海権はほぼアメリカ軍の手中となり、日本軍がアメリカ軍の補給を妨害することは困難に

なっていたからだ。逆に日本軍の補給は高いリスクをおかしても成功する確率はかなり低く、

たとえ成功してもその効果は雀の涙であった。

味方の増強が思うようにいかず、逆に敵の増強を止められないのでは戦いの帰趨は決したよ

うなものだ。それでも日本軍は部隊を退かせようとはしなかった。なぜ、彼等はガダルカナル

にこだわったのだろうか。

日本軍にとってガダルカナルはラバウルを守る最外部の基地となる島である。この島が連合

国軍の基地となればラバウルはガダルカナルとポートモレスビーの挟み撃ちにあい、その防衛

はおぼつかなくなると大本営は判断したのだろう。そして、非民主国家にありがちな敗北を認

めれば国内の反発を招くかもしれないという危惧もあった。その結果は、国内の反発は「撤退」

を「転進」とごまかしてかわしたが、ラバウルを守る云々はこの戦いでラバウルを守るべき航

空戦力が消耗したことでその防衛力を弱体化させてしまった。

外郭防衛地を失えば重要基地の安全が脅かされる。しかし、外郭防衛を守るために重要基地

の戦力を投入して消耗させてしまえば元も子もないではないか。ガダルカナルの戦いは陸海軍

の連携不足や通信の不備の他に戦略はどのように立てるべきかを考えさせられるが、このいず

れの教訓も日本軍は活かすことはできなかった。これ以降も日本軍はラバウルやマーシャルを

守ろうとして戦力を無駄に消耗し、肝心のマリアナでの決戦にまともな戦力がなくなるといっ

た失態を繰り返し、敗戦へと転がり落ちていくのである。

もどる

トップへ

はるか左にマタニカウ川、ちょい右にイル川とテナル川